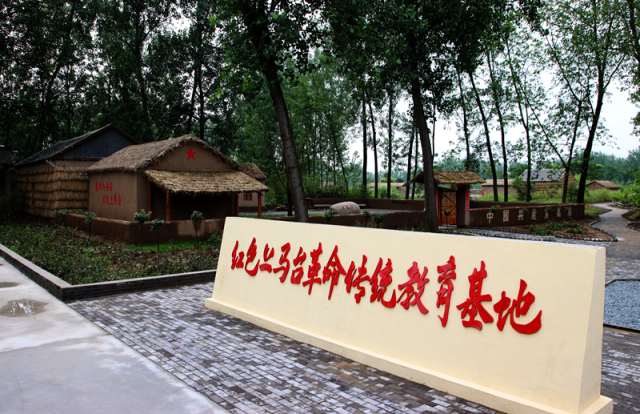

灌南县张店镇上马台村是闻名全国的革命老区,有苏北小莫斯科之称。在抗日战争时期有这一段时间内,上马台成为了当时灌云地区党组织的政治中心。著名的抗击日本侵略者的战斗,如大王庄保卫战、奇袭五里槐、火烧义泽桥、张湾保卫战、三打郑潭口等都发生在这片土地上。今天的档案时空栏目就向大家讲述上马台村的红色传奇故事。

据档案史料记载,上马台人有着光荣的革命传统。早在1911年,当地人就曾响应李砚斋的号召,举旗反清。20世纪20年代末,上马台就有了中共活动的印记。1928年春,21岁的孙海光创办的上马台小学正式开学,由于学员大增,他又到当地的破庙庄开办破庙庄初级小学,并在学校广泛宣传共产主义思想。1929年夏,和孙海光同村、之前已在东海中学加入共产党的孙存楼从东海中学毕业回到家乡,先后发展了孙存林、孙秉惠、孙海光入党,成立了上马台党小组,不久后即组建了上马台党支部。由于党在上马台的基础好,农运骨干多,这里很快成为中共灌云县委的主要立足点和活动点。1929年11月,中共灌云县委在上马台重建。

灌南县史志研究学会副会长晏波:原来中共灌云县委是在在我们灌云的板浦,然后在1929年发生了一件事情,叫六一大逮捕,后来灌云县委在板浦就不能待下去了。然后就到了上马台的一个叫破庙庄小学,在这个地方进行了改组。后来有好几任的灌云县委的领导都驻扎在上马台,驻扎的地点也就是孙秉惠家。上世纪三十年代前后,就把孙秉惠家作为中共灌云县委的地下联络联络站。孙秉惠的妻子叫李保青,那李宝清就成为了地下联络员。关于县委,当时经济上也不是太好,主要靠上马台的孙家资助活动、经费,来往人员吃、住,都在这个孙秉惠家,所以孙秉惠一家对我们本地两灌地区的革命是有很大贡献的。

1940年,孙秉惠在战斗中牺牲。在如今马台村村委会院子的东南角,矗立着一块饱经风雨剥蚀的石碑,上书“孙秉惠孙以德二烈士纪念碑”“1953年元月吉日”“里人公立”等字。孙秉惠的弟弟就是后来曾经担任江苏省委组织部副部长的孙海光。当时孙海光的大哥孙秉惠、大嫂李保青、弟孙秉松、妹孙婉如等都参加革命入了党。

1931年,接中共东海特委通知,孙海光和孙存楼去上海,由中共江苏省委安排工作,到了上海两人都被留在中共江苏省委失业部当干事。孙海光就以在一家面店当职员为掩护开展工作,孙存楼负责编辑省委失业部创办的《实话报》。另外,他们两人还办了一个“新兴工艺社”,专门生产肥皂和雪花膏,借以掩护、谋生。孰料,1934年1月,孙海光由于内奸出卖,被国民党反动派当局逮捕。

七七事变后,日军发动全面侵华战争,由沿海向内地蚕食———他们沿着灌河顺流而上,盘踞在义泽河两岸,时刻威胁着张店人民。而上马台村正好就在义泽河岸边,村民们离危险最近,他们需要武装起来,但这需要有力的领导和大力的资金支持。

1937年8月19日,在国共两党和平解放西安事变时达成的“联共抗日,释放政治犯”的协议下,孙海光从国民党苏州陆军监狱被释放,返回家乡张店。他一回到家乡,就联络失掉组织关系的共产党员和爱国青年,开展抗日救亡运动。恰好此时,因领导民工暴动被关在南京的孙存楼回到家乡,他毫不犹豫地再次投身抗日革命工作,他要领导并武装家乡人民,他要在家乡成立游击队,组建“腊九社”。

武装群众需要枪支弹药,需要一大笔费用,找谁呢?与乡亲们商议后,他们想到了孙笃生———他是经营着连云汽车公司的实业家,也是孙存楼的二老爹。了解相关情况后,孙笃生立即召集全体职工说明“结束公司,变卖财产,买枪抗日”的意思,多数人没有异议,但有人认为现在正是运输旺季,一天下来收入几百块,不如等过了旺季结束也不迟。孙笃生说:“芦沟桥事变后日本鬼子已经明目张胆地大举入侵中国,现在是抗日第一,一天也不能拖了。”孙笃生用变卖汽车公司的钱买来大量枪支子弹回到家乡组织抗日游击队。

1939年日军在灌河口登陆,张店的水陆通衢地位和殷实的农商经济早已是日军觊觎目标。在紧要关头,孙笃生与孙存楼、武永嘉、钱天素、孙德林等共产党员几经商讨决定拆毁全镇所有砖瓦房,不给敌人留下一砖一瓦,让日本兵在张店安据点、修碉堡,找不到住房和可用的砖瓦。

此计一出,镇上不少地主、商人的砖瓦房就要夷为平地,阻力可想而知。孙笃生先从自己做起,率先拆毁自家的二层主楼、东西厢房和南房十余间,并举家在茅草屋栖身。他的行动再加上宣传教育,几天下来张店砖瓦房通通成为一片废墟。在他的带头下,张店街孙家六百余间瓦房,一把大火,俱成灰烬。这给敌人要来张店筑据点添了不少困难,也为孙笃生组建的抗日武装能活跃在盐河两岸,增添了许多有利条件。

上马台的地位不断提高,在一段时期,刘震、洪学智、刘瑞龙、金明、汤曙红等都曾在此地留下足迹,俨然成了革命的风暴眼。

晏波:汤曙红曾经在淮阴中学读书,他家庭是一个没落地主家庭。家庭经济条件不好,就是上海东海师范读书。读完了以后,有族人还想资助他到上海读书,但他没有去。因为当时这个日本人已经侵略中国了,然后,他就回到家乡教书。在教书的过程中,跟一些思想进步的青年就搞了读书会,还搞了剧团,上街宣传抗日,鼓动进步青年加入读书会。他写了一个叫做倡议书,就是要决心抗日,让一些进步青年在这个抗议书上签字。后来他又组织了抗日民间武装,周边的人包括涟水、沭阳,我们当时这个地方叫灌云,就是东灌沭这个地方武装,那就是民间武装都跟他一起组成了一个联盟。

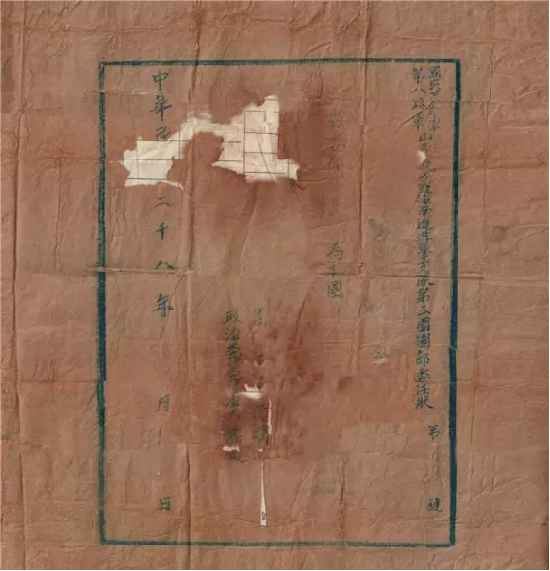

1939年春天,这只地方武装正式编为“八路军山东纵队陇海南进支队三团”,由汤曙红任团长,下辖五个营。

三团成立后,对于海州地区的抗日斗争起到了巨大鼓舞作用,特别是五六月间连续与日寇打了几次胜仗,使三团声威大震。可是这却引起了国民党顽固派的忌恨,他们设下圈套,在17日下午,诱杀了汤曙红。为了保留海属地区的抗日骨干及这支唯一的武装。在敌强我弱的情势下组织决定,将三团开赴皖东北。

发生在上马台周围的战斗中,更为人称道的是“奇袭五里槐”。1939年农历五月末,陇海三团得到“日寇将于农历六月初一由大伊山司令部派出全副武装的船队,沿盐河向南至涟水一带搜剿游击队”的情报后,派精干力量,埋伏在涵养河西庄前的一个隐蔽处,待敌船到了五十米内,立即扣动扳机,向敌人射去一颗颗复仇的子弹。经过一场惨烈的搏杀,五里槐战斗最终取得胜利,共击毙日寇六十三人。

在抗战时期,在上马台及其周边的村庄,还涌现出“智勇双全侦查员”陈耀殿、“火中永生”的孙海如、杀敌烧车的陈守功、率众抗敌的封必勤等英雄。他们为了民族解放斗争,甘愿顶着枪林弹雨、披荆斩棘,为革命斗争作出了牺牲与贡献,终于成为上马台一座座不朽的丰碑。

主办: 连云港市档案馆 地址:连云港市海州区朝阳东路72号 电话:0518-85802672 档案征集电话:85803281

备案号:苏ICP备2023017687号  苏公网安备32070502010109号 网站标识码:3207000042 网站地图

苏公网安备32070502010109号 网站标识码:3207000042 网站地图